|

|

|||||||||||

|

Der Erste Weltkrieg (5)

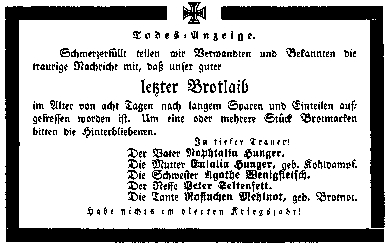

Die „Heimatfront“

- Von der Nahrungsmittelknappheit zur

Hungerkatastrophe

An der sogenannten Heimatfront

war von der neuen Härte des Krieges, der sich

ja vorwiegend im Ausland abspielte nicht viel zu

spüren – abgesehen von

Schicksalsschlägen wie der Tod eines geliebten

Angehörigen, Verwandten oder Freundes. Doch

auch dort hat der Krieg seine drastischen Spuren

hinterlassen.

Bereits am 13. August 1914

gründete das Preußische

Kriegsministerium (KRA) durch Walther Rathenau eine

spezielle „Kriegsrohstoffabteilung“. In

der Woche vom 18. bis 24. Januar 1915 fand eine

erste „Reichswoche“ statt, in der zur

Sammlung von warmer Unterkleidung für die

deutschen Truppen aufgerufen wurde und am 25.

Januar riet der Deutsche Bundesrat zu sparsamem

Nahrungsmittelverbrauch.

Da diese Maßnahmen aber

nicht ausreichten, beschloss der Bundesrat am 13.

Februar die Beschlagnahme der Hafervorräte und

am 25. Februar die Einschränkung des zu jener

Zeit noch recht geringen Autoverkehrs, um Rohstoffe

zu sparen. Am 23. Juli sollte eine

„Verordnung gegen Preiswucher bei

Lebensmitteln“ den Markt für die

Bevölkerung beruhigen (Im Vergleich zum

Vorjahr hatten sich die Preise aber bereits

verdoppelt). Die Hilflosigkeit der Regierung

offenbart sich aber im November, als der Bundesrat

am 4. des Monats Höchstpreise sowie ein

Verkaufsverbot von Milch und Fleisch an Dienstagen

und Freitagen beschließt, um Wucher und

Überteuerung einen Riegel vorzuschieben. Sechs

Tage später werden Höchstpreise für

Gemüse, Obst und Honig eingeführt und in

Berlin werden am 15. November erstmals

Der neue Kriegskredit von 10

Milliarden Reichsmark, den der Reichstag am 20.

August 1915 verabschiedet, macht jedem deutlich,

dass der Krieg für die Bevölkerung nicht

nur immer teurer wird, sondern sich zunehmend

einzurichten beginnt. Am 1. September wird der

„Deutsche Künstlerhilfsbund“ zur

Unterstützung heimkehrender Künstler

gegründet.

1916 setzten sich die

Maßnahmen fort. Am 22. Mai wird ein

Kriegsernährungsamt zur Sicherstellung der

Lebensmittelversorgung gegründet. Am 30. des

Monats wird in Preußen die Einkommenssteuer

erhöht und am 1. Juli im ganzen Reich die

Tabaksteuer (Zigaretten verteuern sich um 100

Prozent). Am 1. August folgen die Post- und

Telegraphengebühren, die um bis zu 50 Prozent

angehoben werden.

Am 10. Juli war in Berlin

bereits eine Großküche eingerichtet

worden, die täglich 30.000 Menschen mit warmem

Essen versorgen konnte. Am 2. Oktober wird die

Reichsfleischkarte (250 g pro Woche) im ganzen

Reich eingeführt und nur 12 Tage später

tritt eine neue Verordnung für die

Kartoffelversorgung tritt in Kraft (750 g pro Tag).

Weitere 12 Tage später, am 26. des Monats,

legt angesichts der Engpässe in der

Kartoffelversorgung das Kriegsernährungsamt

Erzeuger-Höchstpreise für Rüben und

Möhren fest. Am 4. Dezember werden alle im

Deutschen Reich vorhandenen Kohlrüben zur

„Sicherung der Volksernährung“

beschlagnahmt („Kohlrübenwinter“).

Die anhaltende Hungersnot lässt die Regierung

am 17. Februar 1917 in Berlin ein Ministerium

für Lebensmittelversorgung bilden. Die

schlechte Ernährungslage zwingt die

Kriegsernährungsstelle am 3. März in

Dosen konserviertes Gemüse frei zu geben (1 kg

pro Lebensmittelkarte). Doch am 1. April folgen

weitere Kürzungen. So werden die Brotrationen

auf 170 g pro Person und Tag und die

Kartoffelrationen auf 2.500 g pro Woche

gekürzt.

Am 20. Februar 1917 werden

Fünf-Pfennig-Münzen aus Kupfer für

Kriegszwecke eingezogen und durch solche aus

Aluminium ersetzt. Am 24. Februar 1917 werden wegen

des Kohle- und Holzmangels in Berlin sämtliche

Schulen geschlossen. Erste Fälle von Pocken

und Hungertyphus werden verzeichnet. Um die Moral

an der Front nicht gänzlich zu zerstören,

erscheinen am 2. März in der deutschen Presse

Aufrufe, keine sogenannten Jammerbriefe an die

Front zu senden. Am 16. Mai 1918 kürzt das

Kriegsernährungsamt in Berlin die

tägliche Brotration auf 150 g pro Person und

Tag.

1917/18 Das vierte Kriegsjahr

oder„Wir haben jetzt die Schnauze

voll!“

Während die russische

Revolution ab Februar 1917 Entlastung im Osten

brachte, kam mit dem Kriegseintritt der USA im

April 1917 aufgrund der deutschen Erklärung

des uneingeschränkten U-Boot-Krieges die

entscheidende Kriegswende. Damit waren alle

Bemühungen der Reichsleitung, durch die

Vermittlung des amerikanischen Präsidenten

Wilson zu Friedensverhandlungen zu kommen, dahin.

Ludendorff hatte zwar die durch Falkenhayn

verursachte verfahrene militärische Lage

verbessern können, doch der Verschiebung des

Kräfteverhältnisses zugunsten der

Alliierten konnten die deutschen Truppen nichts

gravierendes entgegensetzen. Ludendorffs

strategischer Rückzug auf die

Siegfriedstellung im März 1917 brachte zwar

kurzfristige Vorteile, konnte die Niederlage aber

nicht verhindern.

Die Kriegsverbrechen der

„verbrannten Erde“ bei dem Rückzug

charakterisierten die Situation Deutschlands an der

Front und die durch den Wechsel in der OHL

beförderte Ausschaltung der zivilen

Reichsregierung und den Sturz des Kanzlers

Bethmann-Hollweg im Reich. Deutschland war quasi

zur Militärdiktatur geworden. Die

Kriegsmüdigkeit in der Heimat wurde ebenso

wenig wahrgenommen wie die Desillusionierung der

Mannschaften an der Front und die allgemeine

Friedenssehnsucht.

An der Westfront unternahmen

die Alliierten 1917 mehrere Großoffensiven.

Ein Durchbruchsversuch der Engländer

scheiterte in der Schlacht bei Arras (2. April bis

20. Mai) und einer bei ihren Offensiven im Artois

(28. April bis 20. Mai) sowie in Flandern (27. Mai

bis 3. Dezember). Ebenso erging es den Franzosen in

der Doppelschlacht an der Aisne und in der

Champagne (6. April bis 27. Mai). Es kam zu

Meutereien in der französischen Armee.

Nivelles wurde durch Pétain abgelöst.

Der erste Einsatz von Tanks

durch die Engländer in der Schlacht von

Cambrai (20. November 1917) wirkte sich auf die

deutschen Truppen demoralisierend aus, sie hatten

dem nichts entgegenzusetzen. Ludendorffs flexiblere

Angriffsweise half da nur wenig. Drei

Großoffensiven im März/April 1918

südlich von Ypern, zwischen Arras und Reims,

blieben wieder einmal stecken. Eine letzte Hoffnung

der Soldaten auf ein baldiges Kriegsende schien

dahin, Durchhalteparolen wurden zunehmend

wirkungslos. Die Truppe war desillusioniert und

kriegsmüde und es kam zu vereinzelter

Befehlsverweigerung.

Am 18. Juli begann die

alliierte Gegenoffensive, erstmals unter einem

gemeinsamen Oberbefehl unter General Ferdinand

Foch. Das Eintreffen der Amerikaner brachte den

Alliierten ein deutliches Übergewicht,

die Schlacht bei Amiens vom 8. bis 11. August

mit 450 Tanks einen tiefen Durchbruch. Ludendorff

sprach vom „schwarzen Tag des deutschen

Heeres“. Die deutsche Widerstandskraft war

gebrochen.

1918/19 Revolution oder

„Wir wollen nach Hause!“

Spätestens Ende September

1918 war klar, dass der Krieg für das Deutsche

Reich nicht zu gewinnen war. Da die Entente nur mit

einer demokratisch legitimierten Regierung

verhandeln wollte, blieb der Generalität

nichts weiter übrig, als dem nachzugeben.

Trotzige Versuche, sich den Bedingungen der

Alliierten zu entziehen, führten u.a. am 20.

Oktober zu einem Befehl an die deutsche

Hochseeflotte eine erneute Großoffensive zu

starten. Doch, das Maß war voll und nur sechs

Tage später meuterten die Matrosen in

Wilhelmshaven und kurz darauf in Kiel. Überall

in Deutschland bildeten sich Arbeiter- und

Soldatenräte, die eigentlich nur

Soldatenräte waren. Am 7. November kam es zur

Revolution in München. Am 10. November wird

Wilhelm II fahnenflüchtig und setzt sich nach

Holland ab.

|

|

||||||||||

|

|

|

| |||||||||