|

|

||

|

Die Balalaika

in der kommunistischen

Musikkultur

der Weimarer Republik

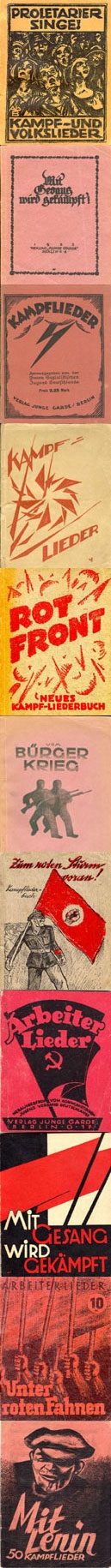

Im Zuge der Sowjetisierung

bzw. Russifizierung der kommunistischen Agitation

hielten seit Beginn der 1920er Jahre viele Lieder

russischen Ursprung Einzug in das Lied-Repertoire

der KPD. Mit einer leichten zeitlichen

Verzögerung auch in das Repertoire der

Instrumentengruppen.

Waren es anfänglich noch

russische Kampflieder, die enthusiastisch gespielt

wurden, hielt zunehmend die „russische

Seele“ Einzug in Lied und Hirn.

„Wohl durch kaum eine

andere Kunstausübung ist vor 1933 soviel

Interesse, Wärme, Mitgefühl und

Kampfesverbundenheit für die Sowjetunion zum

Ausdruck gebracht und geweckt worden wie durch die

proletarische Instrumentalmusik mit ihren

russischen Volkslied- und Volkstanzinterpretation

und denen russischer Kampflieder und

–märsche. Diese russische Musik wurde in

der Regel in potpourriartiger Form vorgetragen und

erfreute sich bei Interpreten und dem

proletarischen Publikum größter

Beliebtheit.“ (Ebert, 1971, S. 195)

Kritik an dieser Entwicklung

wurde einfach zu Seite gefegt. Als Hans Lehnen im „Freien Zupfer“ die Frage

aufwarf, was denn an „Konzert mit

‚reinen Orchesterwerken’ russischer

Nationalität „tendenziös“

sein solle“ (Ebert, 1971, S. 196), antwortete

Herbert Braune, Leiter des Leipziger

Arbeiterkammerorchesters

„Wenn man der

Überzeugung ist, daß das neue

Rußland als Keimzelle eines künftigen

sozialistischen Gesellschaftszustandes zu

unterstützen ist, und daß man darum

dafür werben muß, so ist es auch

durchaus berechtigt, die anwenden Menschen durch

die dort angegebene Programmgestaltung von der

gefühlsmäßigen Seite her zu

beeinflussen.“ („Freier Zupfer, 1932,

10. Jg., Nr. 10, S. 6, nach Ebert, S. 197)

Die blinde Begeisterung ging

soweit, dass die Konzerte sich „fast

ausschließlich diesem Repertoire

widmeten“. Ebert gibt ein Beispiel eines

Massenkonzertes der „Kampfgemeinschaft für Arbeitermusiker“ aus dem Jahre 1932 an:

1. Paraphrase über

das Lied „Stenka Rasin“

2. Lieder der

französischen Revolution

3. Klänge aus der

Sowjetunion

4. Kampflied der

französischen Jungkommunisten

5. Rote Signale, Nr. 2,

russische Kampflieder

6. Kaukasische

Nächte, russisches Charakterstück

7. Russische Romanzen

8. Rote Matrosen,

russisches Kampflied

9. Rote Fahne,

russisches Kampflied

10. Potpourri

ukrainischer Volkslieder

11. Die Sowjetsteppe

12. Sonntag am Dnjepr.

russisches Potpourri

13. Rote Signale,

russische Kampflieder (nach: Freier Zupfer, 1932,

10. Jg., Nr. 7, S. 3f.)

Im Oktober 1925 schrieb Durus

(das ist Alfred Keményi) in „Die Rote

Fahne“ vom 6.10.1925 einen Artikel über

ein Berliner „Deutsch-Russisches

Liebhaberorchester“.

Das Orchester leiste „gute, anerkennenswerte

Arbeit für die revolutionäre

Bewegung“. Es spiele „innerhalb unserer

Veranstaltungen russische Volkslieder und

revolutionäre Kampflieder mit einer solchen

Begeisterung und jugendlichen Frische, daß

ihr Spiel mitreißt, nicht loslässt, die

revolutionäre Leidenschaft der Zuhörer

hell auflodern läßt … Hell und

rein ist ihr Spiel, es verändert die scheinbar

der Revolution abseitsliegendsten russischen

Bauernlieder zu revolutionären Kampflieder,

besser gesagt: es ergreift die tiefsten Wurzeln

dieser Lieder. Denn – die russische

Volkslieder alle – nicht nur die Kampflieder

– sind Vorboten der großen russischen

Revolution; selbst im ‚passivsten’

russischen Volkslied klingt doch immer die

Sehnsucht nach der Befreiung, die Hoffnung auf die

Revolution mit.“ Also mit anderen Worten: Man

kann sich alles schön reden. In der

Realität wird aber lediglich deutsche

Volkstümlichkeit durch russische ausgetauscht.

Als bekannteste Gruppe nennen

Ebert und Lammel das „Balalaika-Orchester des

Verbandes der Studenten der USSR-IFA“. Es

wurde 1926 mit Hilfe der sowjetischen

Handelsvertretung gegründet. Dem Orchester war

noch eine Tanzgruppe angeschlossen (Lammel 1984, S.

172; Ebert, S. 197f.; Henke, S. 91f.) Die

sowjetische Handelsvertretung hatte 400 Mark zur

Anschaffung von Instrumenten, Balalaikas und

Domras, zur Verfügung gestellt (Ebert, S.

197f.) Die Gruppe bestand aus zwölf

Mitgliedern, von denen Ebert folgende namentlich

erwähnt: Otto Möller und Frau, Nina

Hermann, Kurt Gärtner, Max Tinneberg, Mario

Tschesno-Hell, Eugen Feurich, Frau Bussauer und

Herr Fink (nach Ebert, S. 198)

Gründung der IfA ?

(Interessengemeinschaft für Arbeiterkultur), -

folgt später

Arbeiter-Balalaika-Orchester

„Wolgaklänge“ in Hamburg

Zusammenfassung aus

Ankündigungen und Anzeigen der Hamburger

Volkszeitung (HVZ)

In der HVZ finden sich nur

Ankündigungen für das

Arbeiter-Balalaika-Orchester

„Wolgaklänge“. Erstmals

erwähnt wird das Orchester am 16. Juli 1929,

als es auf den Übungsabend „an jedem

Donnerstag, 20 bis 22 Uhr, im Lokal Bärthel,

Talstr. 45“ aufmerksam macht. Anfänger

würden noch aufgenommen (HVZ v. 16., 17.,

18.7. und 5.9.29). Am 11. September 1929

heißt es zusätzlich „Es werden

noch Mandolinenspieler mit Notenkenntnissen zur

Verstärkung des Orchester aufgenommen,

für Balalaika auch ohne Notenkenntnisse. Neuer

Notenkursus beginnt.“ 15 Tage später

wird nicht nur auf den neuen Kursus für

Anfänger hingewiesen, sondern auch als

Dirigent Arthur Kleemann vorgestellt (HVZ v.

26.9.29; dabei dürfte es sich um den gleichen

Kleemann handeln, der zu Beginn des Jahres mit

„Kleemanns

Mandolinen-Orchester“

in den Ankündigungen stand (siehe

Mandolinisten in Hamburg) Außerdem

heißt es:

„Zur Verstärkung

unseres Balalaika-Orchesters benötigen wir

noch einige Mandolinenspieler mit Notenkenntnissen.

Musikfreunde, sorgt dafür, daß das

Orchester ein Volksorchester wird zur Hebung der

russischen Volksmusik.“ (HVZ v. 26.9.29.

Diese Anzeige taucht in den folgenden Ausgaben der

HVZ des Öfteren auf.)

Am 10. Dezember wird ein

„Extraübungsabend um 19.30 Uhr

(Fortgeschrittene 20.15 Uhr) bei Karl Wiede,

St.Pauli, Erichstraße 72“

angekündigt. Darüber hinaus heißt

es, dass sich „in der letzten Zeit viel

Interessenten zur Erlernung der russischen

Volksmusik an den Verein gewandt hätten, daher

sehe man sich veranlasst, Anfang Januar 1930 einen

neuen Notenkursus einzurichten“. Weiterhin

werden aber „Manodlinen- und Gitarrespieler

mit Notenkenntnissen angenommen“ (HVZ v.

10.12.29, S. 3)

Ein erster öffentlicher

Auftritt des Balalaika-Orchesters

„Wolgaklänge“ ist für den

Sonntag, den 15. Dezember 1929 anlässlich

einer „Kundgebung der

Arbeiterinnendelegierten gegen das

Antikommunistengesetz“ und „gegen die

Versammlungsverbot des Norddeutschen

Arbeiterschutzbundes“, in der Münzburg

am Münzmarkt in Altona angekündigt.

Zusammen mit „sportlichen

Vorführungen“ des VfL und der

Vorführung des „russischen Großfilm „Die

Mutter“, 8 Akte,

von Maxim Gorki“, wurde die Veranstaltung vom

„Bezirksfrauenkomitee Wasserkante“

organisiert (HVZ v. 11.12.29, S. 6 Sp.5,

unten)

Bei einer Veranstaltung am 19.

März 1930 der „Wolgaklänge“

in Geesthacht ist man in der kurzen Nachbetrachtung

nicht gerade überschwänglich. „Dem Balaleikaorch

„Wolgaklang“, Hamburg, gebührt für seine

vorzüglichen Leitungen vollste

Anerkennung“, heißt es lapidar. (HVZ v.

27.3.1930, S. 3, Sp. 5)

Das Balalaika-Orchester

scheint kaum einen Abend alleine zu bestreiten.

Auch bei den letzten dokumentierten Veranstaltungen

ist immer noch mindestens ein anderes Orchester

dabei. Am 31. Mai 1930 beim „großen

Volkskonzert bei Wulf ist es die Schalmeienkapelle

„Klangfrei“ (HVZ v. 31.5..30), bei den

„101 Neuaufnahmen in die Rote Hilfe“ am

27. September 1930 ist es ein Künstler von den

Kammerspielen und der Genosse Gustav Gundelach und

beim „Bunten Abend der IAH“ am 22.

November 1930 bei Sagebiel ist es die Damenriege

des Arbeiter-Sportvereins Wooterkant, eine

Schalmeienkapelle, die „Rote Kolonne und die

Agitproptruppe des KJVD.

Eine etwas sonderbare Kritik

konnte man am 27. September 1930 in der HVZ lesen:

„Das Balalaika-Orchester. gab sein bestes

her, doch wurde das Fehlen des Uhlenhorster

Blasorch. (welches nicht verpflichtet worden war)

von allen empfunden. Beide Orchester hätten

sich ergänzen müssen. Das soll nun aber

nicht heißen Abschwächung der Leistungen

der „Wolgaklänge“, im Gegenteil.

Diese proletarische Kunst galt dem Gedenken unserer

Klassenbrüder in den Gefängnissen“.

(HVZ v. 27. 9.30 (Sa), S.7 Sp.5)

Schellack-Platten im Archiv:

Interpreten:

Balalaika-Orchester

Burlaki. Lied der

Wolgaschlepper (ADLER ELECTRO, Matr.Nr. 6426,

Best.Nr. 5220)

Das Dreigespann (Beka; Matr.

Nr. 32656; Best.Nr. B 5327-I)

Mütterchen Wolga-Polianka

((Beka; Matr. Nr. 32657; Best.Nr. B 5327-II)

Stenka Rasin (Russ. Volkslied)

(ADLER ELECTRO; Matr.Nr. 6425; Best.Nr. 5220)

Ukrainisches Potpourri (1.

Teil) - ELECTRO HERTIE, NR. 345

Ukrainisches Potpourri (2.

Teil) - ELECTRO HERTIE, NR. 345

Siehe auch:

Instrumentalmusik im

politischen Kampf

Eduard Soermus (der

rote Geiger) und die Hamburger Nachahmer;

|

|

|

|

|

|

|