Der Verband Deutscher

Postassistenten bzw. Verband Deutscher Post- und Telegraphen-Assistenten wurde am 6. Juni 1890, also nach dem Fall der

Sozialistengesetze, gegründet. Er war die älteste

Vorgängerorganisation der Deutschen Postgewerkschaft. Allerdings

wie man dem Vorwort und dem Inhalt schnell anmerkt, hatte er nicht viel

mit der damaligen organisierten Arbeiterbewegung zu tun.

1898 gründete sich der Verband Deutscher Post- und Telegraphen-Unterbeamten Vereine, 1900 die Vereinigung der

höheren Reichspost- und Telegraphenbeamten und 1907 der Bund der Inspektoren

und Amtmänner der Deutschen Reichspost.

Hinzu kam 1912 der Verband Deutscher

Reichspost- und Telegraphenbeamtinnen.

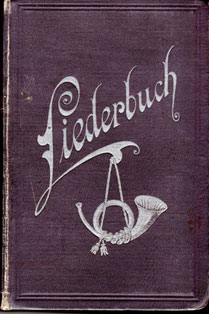

Das vorliegende Liederbuch war die erste uns

vorliegende musikalische Ausdrucksformen der noch neuen kaisertreuen

Gewerkschaft. Es erschien mit 698 Seiten (teilweise mit Noten) in

Berlin, im Selbstverlag des Verbandes – gedruckt von Anton

Bertinetti , Brunnenstrasse 10, Berlin N. Als Herausgeber und Verfasser

des Vorwortes zeichneten Schubert (Berlin) und Grothe-Kaldenkirchen

(Rheinland).

Die Vorderseite schmückt in

Silberprägung den Titel (Liederbuch) und ein Posthorn. Die

Rückseite ist mit einer Blindprägung eines Reichsadlers

versehen. Vorangestellt wurde der folgende Spruch:

„Das Wort sei frei

das Herze treu

einig und gleich

treu Kaiser und Reich“

Der Inhalt besteht aus zwei Teilen:

Beigelegt ist ein Druckfehlerverzeichnis

In ihrem Vorwort geben die Herausgeber einen

kurzen Abriss der Entwicklung des Verbandes und ihrer kulturellen

Grundidee. So sei seit der Gründung im Sommer 1890 die

„vornehmste Aufgabe“ die „Pflege edler

Geselligkeit“ und „wahrer Kameradschaft“. Positives

habe es gegeben

Als im Sommer 1890 der Verband Deutscher Post- und

Telegraphen-Assistenten gegründet wurde, stellte er als eine

seiner vornehmsten Aufgaben die Pflege edler Geselligkeit, wahrer

Kameradschaft auf. Wir können, ohne den Vorwurf des Eigenlobs

fürchten zu müssen, mit vollem Recht sage, daß unsere

Vereinigung mit allen Kräften und unverkennbarem Erfolge diesem

einen ihrer Ziele nachgestrebt hat; die „wohlgelungenen

festlichen Veranstaltungen, die Versammlungen und Kommerse der

Mitglieder selbst sowohl, wie die Feiern in Gemeinschaft mit ihren

Angehörigen und Freunden, patriotische Feste ebenso, wie gesellige

Zusammenkünfte in kleinem Rahmen“. Damit sei der erfreuliche

Beweis geliefert worden, dass „der echte deutsche Geist, der

seine freudige Bethätigung in der Geselligkeit findet, in unserem

Verbande verständnißvolle und erfolgreiche Förderung

und Pflege erfahren“ habe. Eine Steigerung der

Deutschtümelei findet sich in dem Satz: „wie die Volksseele

ihre Schwingungen im Liede wiederspiegelt.

Bereits kurz nach der Gründung des Verbandes

seien in den Untervereinen eigene Lieder und kleine Sammlungen

entstanden. Bei der Herausgabe des jetzigen Liederbuches wollte man

sich keine allzu großen Beschränkungen bezüglich Umfang

auferlegen. „der Inhalt mußte einen solchen Umfang haben,

daß alle anderen Liederbücher für und entbehrlich sein

würden“.

Daraus schlossen die Herausgeber, dass die neue

Liedersammlung „eine Auswahl und Zusammenstellung der beliebteren

deutschen Lieder“ beinhalten müsse. Sie müsse

daher über „möglichste Reichhaltigkeit und

Vielseitigkeit“ verfügen. Da man Rücksicht „auf

die Bedürfnisse geselliger Familienkreise“ nehmen wolle,

seien auch „bekannt und beliebte Operntexte ausgewählt

worden“, während „Kriegs- und Studentenlieder nur

Aufnahme gefunden, soweit sie zum Gemeingut unseres Volkes

geworden“ seien.

Dem Volksliede sei „der breiteste Raum

gelassen“ worden. „Der Eigenart postalischer

Geselligkeit“, womit die Regionen gemeint waren, sollte Rechnung

getragen werden, so dass

„fast alle[r] deutschen Gaue

vertreten“ seien und die Abteilung III Heimatlieder

umfangreich werden konnte.

Lieder, „die in konfessioneller oder

sittlicher Beziehung Anstoß erregen könnten“, seien

ausgeschlossen worden.

Anfangs hatte man offensichtlich vor, „nur

Verbands- oder Berufslieder zu sammeln“, andere allgemeiner

gehaltenere sollten ausgeschieden werden. Doch, da das Buch sich auch

„in unseren Familienkreisen … einbürgern“

sollte, wurden die Grenzen erweitert.

Und nun kam doch etwas unerwartet politisches, so

heißt es

„Ferner sollte das Buch von unseren

Fähigkeiten und dem Geistesleben in unserem Stande Kunde

geben“. Die Schranke, die uns äußerliche mit rauer

Rücksichtslosigkeit einst gezogen worden ist, wir lassen sie

für unser Innenleben nicht gelten, wir wollen jederzeit zeigen,

daß das Niveau unserer Bildung nicht unter ihr liegt. Mag auch

die Mehrzahl der aus unseren Reihen hervorgegangen Lieder zu den

sogenannten „Gelegenheitsprodukten“ gehören, mag auch

der spröde Stoff zuweilen die poetische Form beeinträchtigt

haben, die zum Ausdruck gekommenen Gedanken gehen doch wohl über

den beschränkten Gesichtskreis hinaus, der uns zugewiesen ist.

Nach der Benennung einiger Personen, die einen

Anteil am Zustandekommen des Liederbuchs hatten, werden auch noch die

Frauen erwähnt. Hier der original Ton:

„Am Schlusse ist Raum für

Nachträge gelassen worden. Den Anfang dafür bilden schon

einige, während des Druckes noch zugegangene Lieder, verfasst von

Fernsprechgehülfinnen, die sowohl dem Verbande, als auch dem

Liederbuche ein großes Interesse entgegengebracht haben. Nicht

allein die engen dienstlichen, sondern auch die verwandtschaftlichen

Beziehungen zu Kameraden (ganz abgesehen von den Geboten der

Höflichkeit und Galanterie), sollten für uns bestimmend sein,

diese Kolleginnen stets als willkommene Ehrengäste in unsere Mitte

aufzunehmen. In diesem Sinne und um der Berechtigung der Frauenbewegung

ein gewisses Zugeständniß zu machen, sind die Lieder

aufgenommen worden.“

Unterzeichnet habe die Herausgeber Schuber –

Berlin und Grothe – Kaldenkirchen (Rheinland).

I: Theil Auswahl deutscher Lieder (S. 1 – 323),

1. Vaterlandslieder (S. 3-48),

2. Volkslieder (S. 53-11),

3. Heimatlieder (S. 115-167),

4. Abschiedslieder (171-187),

5. Natur- und Wanderlieder (191-217),

6. Trinklieder (221-280),

7. Postlieder (285-298),

8. Lieder verschiedenen Inhalts, Operntexte u. s.

w. (S. 301-323)